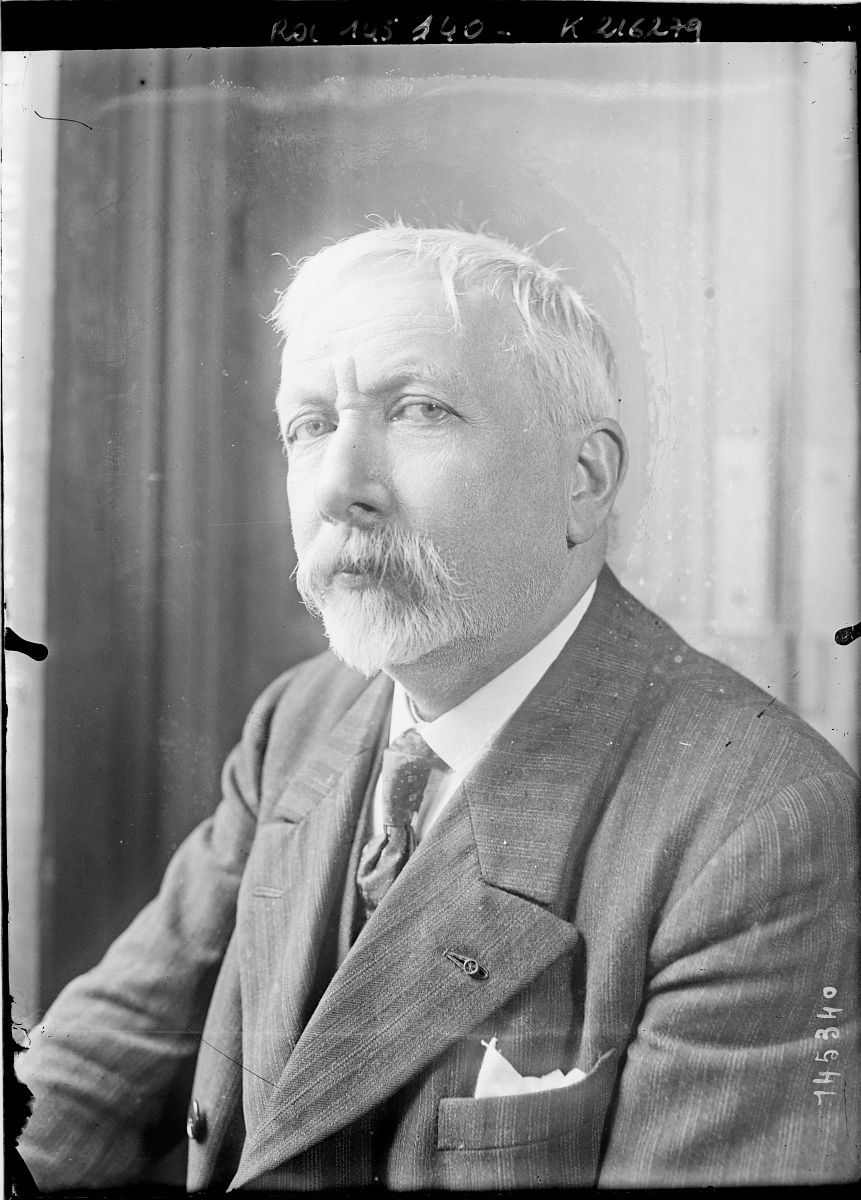

Gabriel Pierné compositeur oublié

Compositeur et interprète illustre de son vivant, Gabriel Pierné (1863-1937) est aujourd’hui méconnu. La dation de ses manuscrits musicaux à la BnF en 2024 contribue à la redécouverte d’une œuvre remarquable, à la charnière des XIXe et XXe siècles.

Né à Metz dans une famille de musiciens qui rejoint Paris après l’annexion de l’Alsace-Moselle, Gabriel Pierné reçoit en 1882 à la fois le Grand Prix de Rome et le Premier Prix d’orgue au Conservatoire de Paris. Titulaire de l’orgue de Sainte-Clotilde de 1890 à 1898 à la suite de César Franck, il mène aussi une carrière de pianiste dans toute l’Europe. C’est en tant que chef d’orchestre qu’il acquiert sa renommée, défendant les œuvres de la modernité musicale à la tête de l’orchestre Colonne de 1910 à 1932. Il dirige ainsi les créations d’Iberia de son ami Claude Debussy, par l’orchestre Colonne, et de L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky, pour les Ballets russes. Gabriel Pierné a également une activité prolifique de compositeur. Son chef-d’œuvre Cydalise et le Chèvre-pied, ballet créé à l’Opéra de Paris en 1923, imagine la rencontre d’un faune et d’une ballerine dans les jardins de Versailles. En référence à la musique baroque, l’œuvre intègre un clavecin à l’orchestre, anticipant sur les concertos pour l’instrument, composés respectivement par Manuel de Falla et Francis Poulenc. Élu à l’Institut en 1924, élevé au grade de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur, Gabriel Pierné reçoit de nombreuses distinctions honorifiques à l’étranger.

Entre inspiration passéiste et modernité

Ses manuscrits musicaux, conservés dans leur grande majorité par les héritiers du compositeur, sont entrés l’année dernière dans les collections de la BnF, au département de la Musique. Ils recouvrent près de 150 œuvres qui oscillent entre inspiration passéiste et modernité : musiques pour piano et musique de chambre, dont son Quintette avec piano, partition enchanteresse évoquant la musique de Franck et Fauré, mais aussi musiques d’orchestre – notamment le Concertstück pour harpe, classique du répertoire pour l’instrument –, musiques de scène (Ramuntcho, d’après le roman de Pierre Loti, Cydalise et le Chèvre-pied, Impressions de music-hall), dont certaines témoignent de ses collaborations avec les danseurs et chorégraphes de son temps (Serge Lifar pour Giration, Loïe Fuller dans Salomé), ou encore musique vocale, dont ses oratorios La Croisade des enfants et Saint-François d’Assise ainsi que ses opéras Fragonard et Sophie Arnould, deux pastiches dix-huitièmistes. Couvrant toute sa période de création, les manuscrits autographes des différentes versions de l’œuvre, les états préparatoires (esquisses, brouillons, épreuves corrigées, livrets) et les partitions sous différentes formes (conducteur, matériel d’orchestre) permettent d’appréhender l’ensemble du processus de création et son évolution au fil du temps. Ce fonds complète ainsi substantiellement les manuscrits déjà conservés à la BnF (fonds des éditions Leduc), les archives liées à ses compositions pour l’Opéra, ainsi que les partitions et enregistrements entrés au titre du dépôt légal. Ces manuscrits sont donc autant de sources pour la redécouverte de celui que ses camarades de la villa Médicis surnommaient « l’ange Gabriel ».

Agnès Simon-Reecht

Article paru dans Chroniques n° 103, avril-juillet 2025