200 heures pour restaurer le Bréviaire de Charles V

En 2024, la BnF a fait l’acquisition d’un trésor national : le Bréviaire à l’usage de la Sainte-Chapelle de Paris, un manuscrit enluminé exceptionnel réalisé dans les années 1370 pour le roi de France Charles V (1338-1380). Cette acquisition a été rendue possible grâce à un appel aux dons qui a mobilisé plus de 3 000 personnes. Entré dans les collections du département des Manuscrits, le bréviaire a fait l’objet d’un important travail d’analyse et de restauration. Ce chef-d’œuvre du XIVe siècle est aujourd’hui présenté au public dans le musée de la BnF.

Analyser le document

Issu d’une collection privée, le Bréviaire de Charles V a suscité de nombreuses interrogations de la part des conservateurs et de l’atelier de restauration, dès son arrivée à la BnF.

Le manuscrit avait subi d’anciens dégâts des eaux, probablement au XVIIIe siècle, ainsi qu’une restauration au XXe siècle, réalisée avec des matériaux et des techniques inadaptés. Les feuillets abîmés avaient été nettoyés et la couture du livre, extrêmement serrée, rendait impossible une ouverture correcte de l’ouvrage, ou sa numérisation.

Certains feuillets du manuscrit présentaient des taches colorées suspectes, laissant craindre une contamination microbiologique. Une analyse préliminaire a donc été menée par le Laboratoire de la BnF avant l’intégration du manuscrit dans les collections, afin d’écarter toute suspicion.

Les résultats ont confirmé que le Bréviaire de Charles V ne présentait aucune trace de contamination par de bactéries ou de champignons.

Restaurer le manuscrit

Le Bréviaire à l’usage de la Sainte-Chapelle de Paris a été confié aux mains expertes du restaurateur Jacques Sicre (chef d’atelier de restauration sur le site Richelieu de la BnF). Le manuscrit a nécessité plus de 200 heures de travail : un projet long et délicat, qui a été documenté à chaque étape et conduit en étroite concertation avec les conservateurs du département des Manuscrits.

Démonter

Le livre a été intégralement et soigneusement démonté, pour permettre ensuite la remise en état de ses feuillets. Le restaurateur a commencé le démontage de la garde inférieure du plat de carton : ce feuillet de papier collé avec une colle vinylique a nécessité une demi-journée de travail à lui seul. Au niveau du mors interne, il a mis au jour des éléments de textile, ainsi que des renforts de papier destinés à consolider les cartons de la reliure du XVIIe siècle.

Ensuite, les éléments de cuir du dos ont été soulevés mécaniquement pour dégager le corps de l’ouvrage. La toile a été retirée en utilisant une pince de type « arrache clous ». Il a été constaté que la raideur du livre venait du type de colle employée par le relieur lors de la dernière intervention.

Pour mieux comprendre les matériaux et procédés utilisés lors de cette restauration du XXe siècle, Jacques Sicre a sollicité une nouvelle fois le Laboratoire de la BnF, chargé d’identifier la colle et les traitements appliqués aux feuillets.

Réparer

Sur les 41 cahiers que compte le Bréviaire de Charles V, 73 fonds de parchemin nécessitaient une réparation. La restauration a débuté à la mi-août 2024. La première étape a consisté à retirer les résidus de colle vinylique de la précédente restauration, sans altérer les parchemins : une opération longue et délicate, menée à sec à l’aide d’une pince plate.

Pour renforcer les zones fragilisées, le restaurateur a utilisé un papier japonais Gampy, d’un grammage très fin mais d’une grande résistance, appliqué à l’aide d’une colle d’amidon.

Recoudre

Le manuscrit a été recousu avec un fil en lin, de façon à ce que la nouvelle couture soit suffisamment flexible.

Suivant la couture traditionnelle du manuscrit, tes cahiers ont été recousus sur six nerfs de ficelle. Des bâtis ont été ajoutés, permettant de dissimuler la réticulation du parchemin : une intervention dont le résultat, particulièrement satisfaisant, a constitué une belle surprise pour l’atelier de restauration. Enfin, des tranchefiles ont été réalisées selon les techniques de fabrication en usage aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.

Dorer

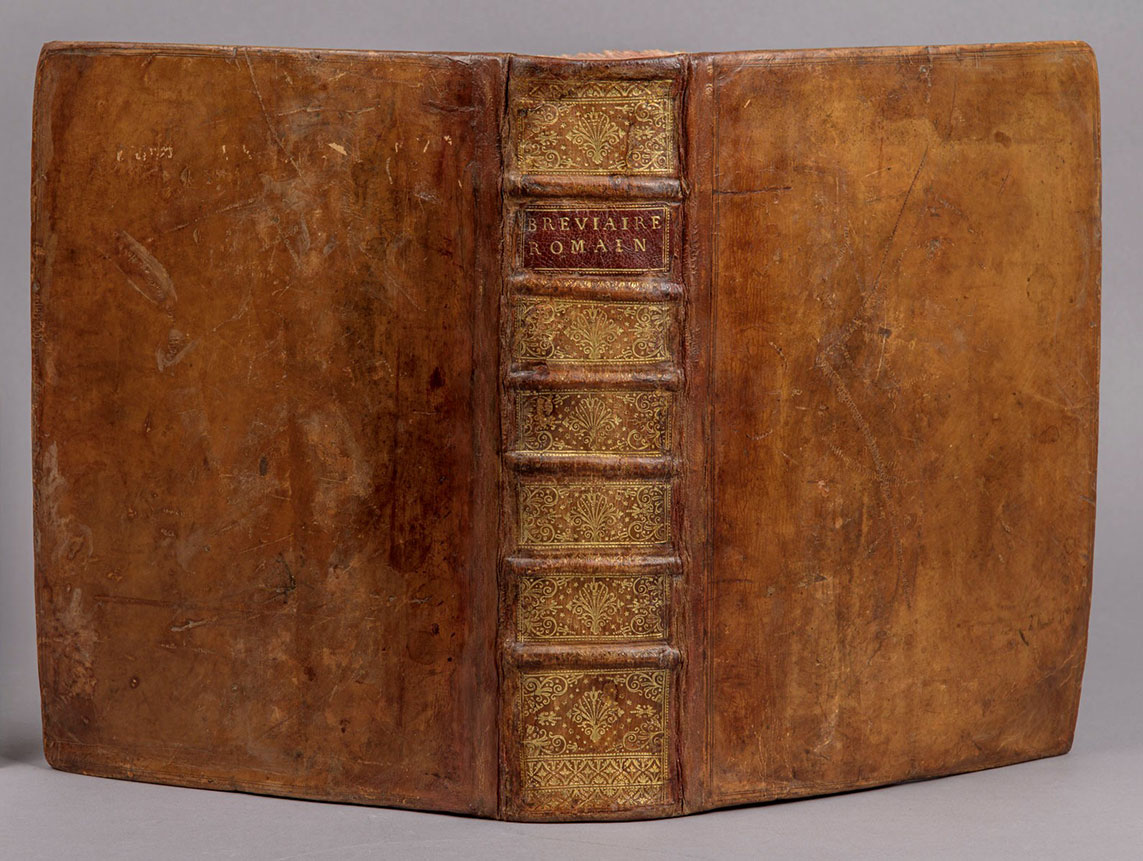

Il était impossible de réemployer la reliure d’origine du manuscrit : ses éléments avaient été restaurés de manière si excessive qu’ils présentaient désormais un risque pour l’intégrité du livre. Il a donc été décidé de réaliser une reliure de reconstitution, fidèle à la dernière reliure connue du manuscrit, celle du XVIIe siècle.

Pour la nouvelle reliure, le choix s’est porté sur un cuir de veau fauve clair, afin de réaliser une reliure traditionnelle « à la française ». Les remplis ont été parés et une couvrure réalisée avec fouettage des nerfs et sur coiffes .

Le décor a été réalisé par la doreuse Zoé Roch avec des fers de style de l’atelier de la BnF. En s’inspirant de l’ancienne reliure, elle a réalisé une maquette préparatoire pour composer le motif ornemental : le dos a été décoré d’un motif typique du XVIIe siècle, avec le titre de l’ouvrage gravé en caractères anciens, dans un décor entièrement réalisé à la feuille d’or.

Numériser

Le Bréviaire à l’usage de la Sainte-Chapelle de Paris, dit de Charles V, a ainsi retrouvé tout son éclat et est aujourd’hui conservé au département des Manuscrits de la BnF sous la cote NAL 3265. Numérisé et désormais accessible à toutes et à tous, il peut être admiré dans ses moindres détails sur Gallica, et présenté jusqu’au 11 janvier 2026 dans la galerie Mazarin du musée de la BnF.

Consulter le manuscrit sur Gallica

Glossaire

Bâtis : Ensemble des pièces de bois sur lesquels est tendue la trame de la forme : cadre et pontuseaux.

Bifeuillet : Pièce rectangulaire de parchemin, de papier… pliée en son milieu pour former deux feuillets.

Coiffe(s) : parties de la couvrure repliées en tête et en queue du dos, au-dessus des tranchefiles qu’elles protègent.

Couvrure : Garnissage des plats et du dos du volume d’un matériau souple tel que peau, étoffe.

Style : outils composés d’un poinçon fiché dans un manche en bois, utilisé pour décorer les reliures ; voir aussi fers azurés, fers évidés, fers filigranés, fers pleins, petits fers et filets.

Fond : Bande de parchemin, de papier… pliée en deux dans sa longueur et placée à cheval sur la pliure, à l’extérieur ou au centre du cahier, et cousue avec lui pour le renforcer.

Mors : zone d’articulation entre le dos et les plats d’une reliure, qui permet son ouverture et sa fermeture à la manipulation.

Nerfs : lanières de peau (cuir blanc) ou ficelles auxquelles sont attachés d’une part les cahiers par l’intermédiaire du fil de couture qui les entoure et d’autre part les plats de la reliure.

Gardes : feuillets de papier ou de parchemin ajoutés au début et à la fin d’un livre pour isoler la reliure du texte proprement dit.

Plat : éléments de la reliure placés de part et d’autre du premier et du dernier feuillets du volume relié. Ils sont rigides lorsqu’ils sont composés d’ais ou de cartons, souples lorsqu’ils sont constitués de quelques feuilles de papier contrecollées ou de la seule couvrure.

Remplis : parties de la couvrure repliées et collées sur les contreplats, avant le collage des contregardes.

Tranchefiles : éléments tressés ou brodés servant à maintenir les cahiers en place et à protéger le dos en tête et en queue du corps d’ouvrage. Utilitaires au cours de la période médiévale, elles n’ont progressivement plus qu’un rôle essentiellement décoratif à compter de la période moderne.

Sources du Glossaire :