Les collections du musée de la BnF

Quelques trésors du musée

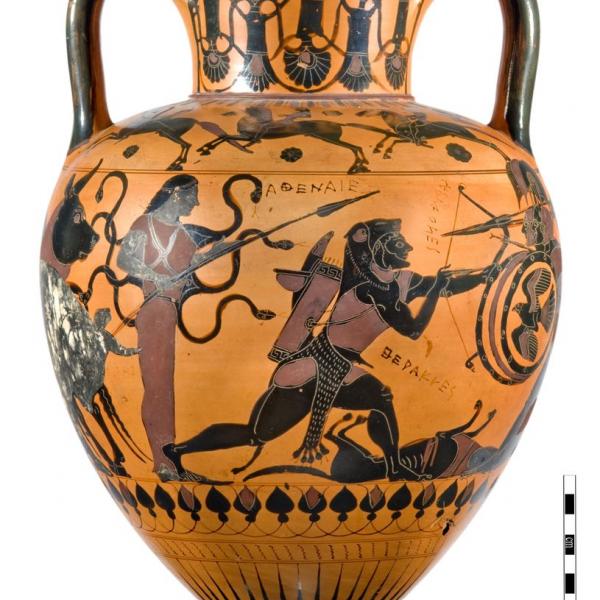

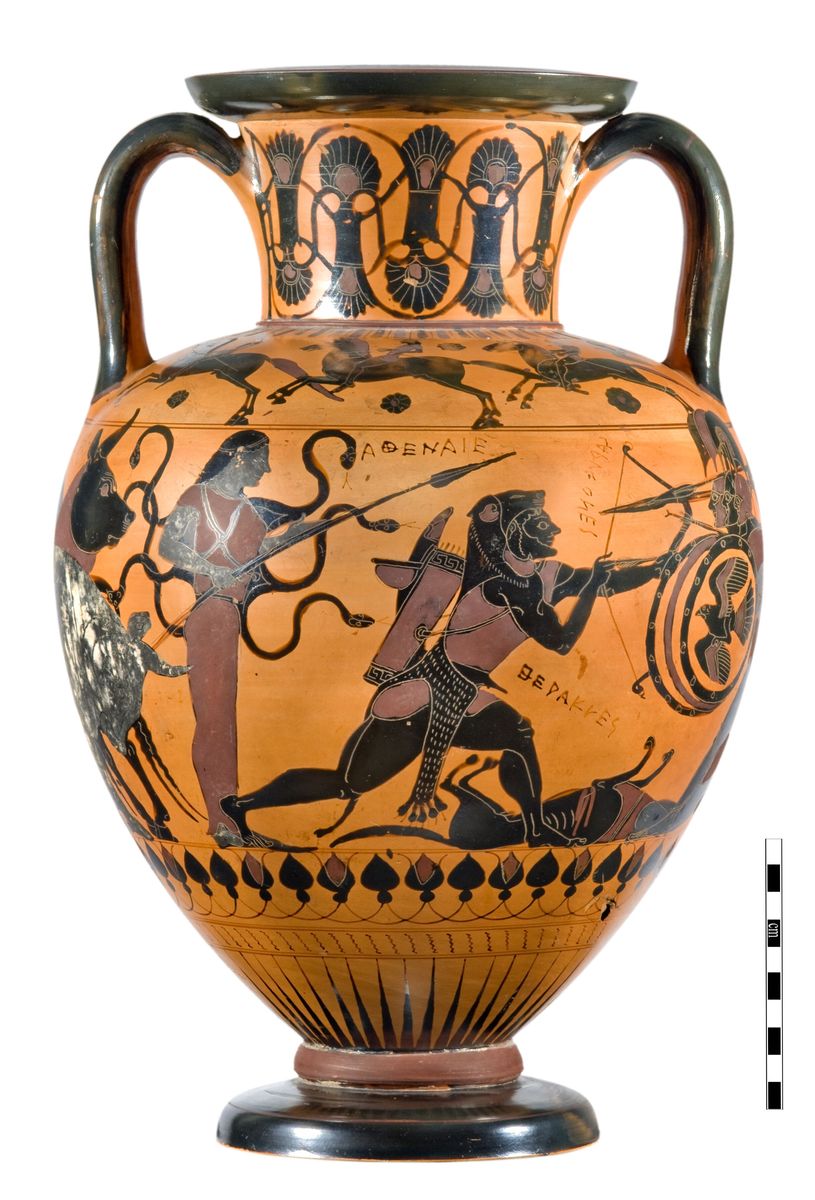

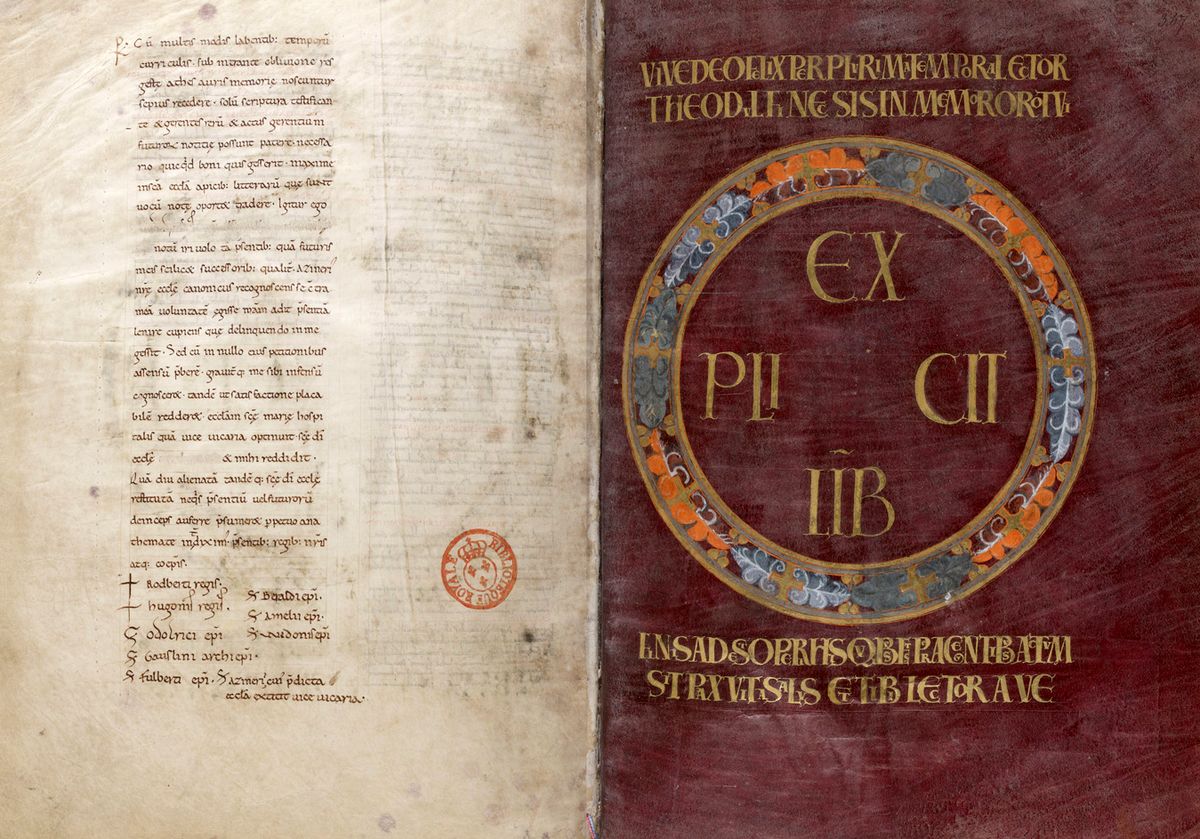

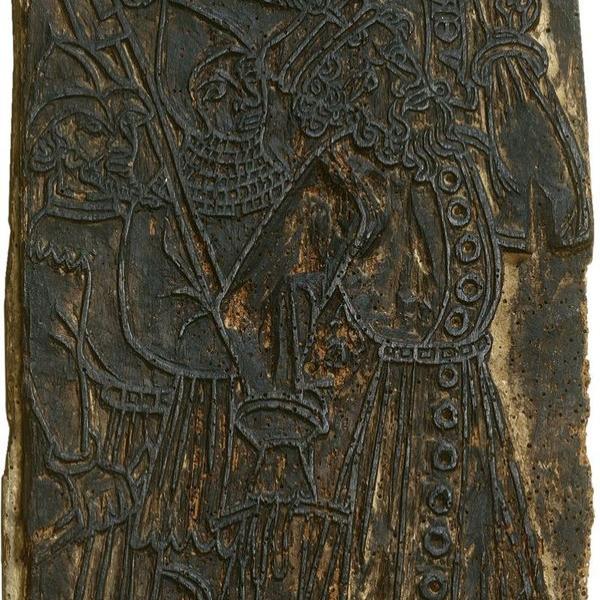

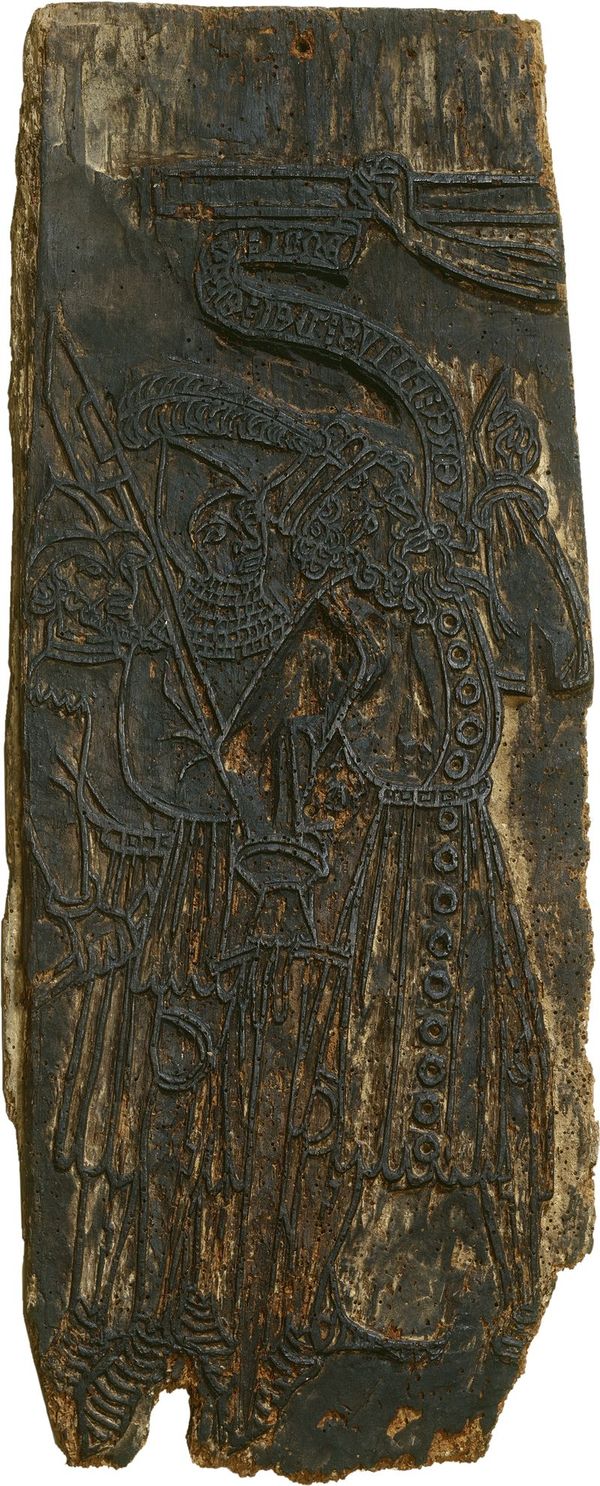

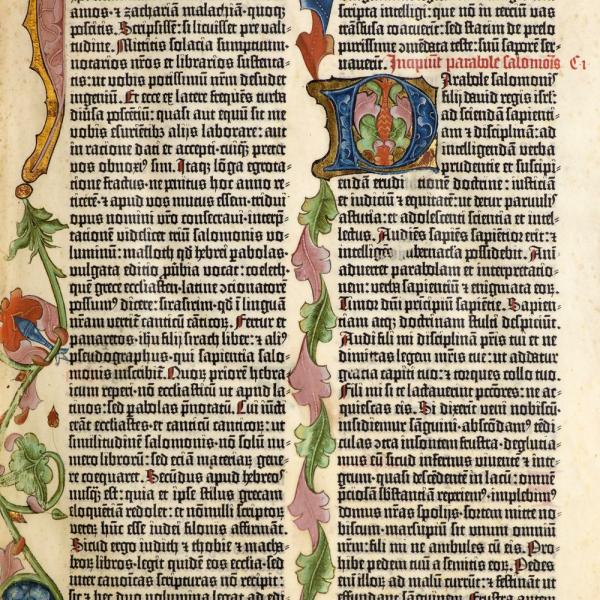

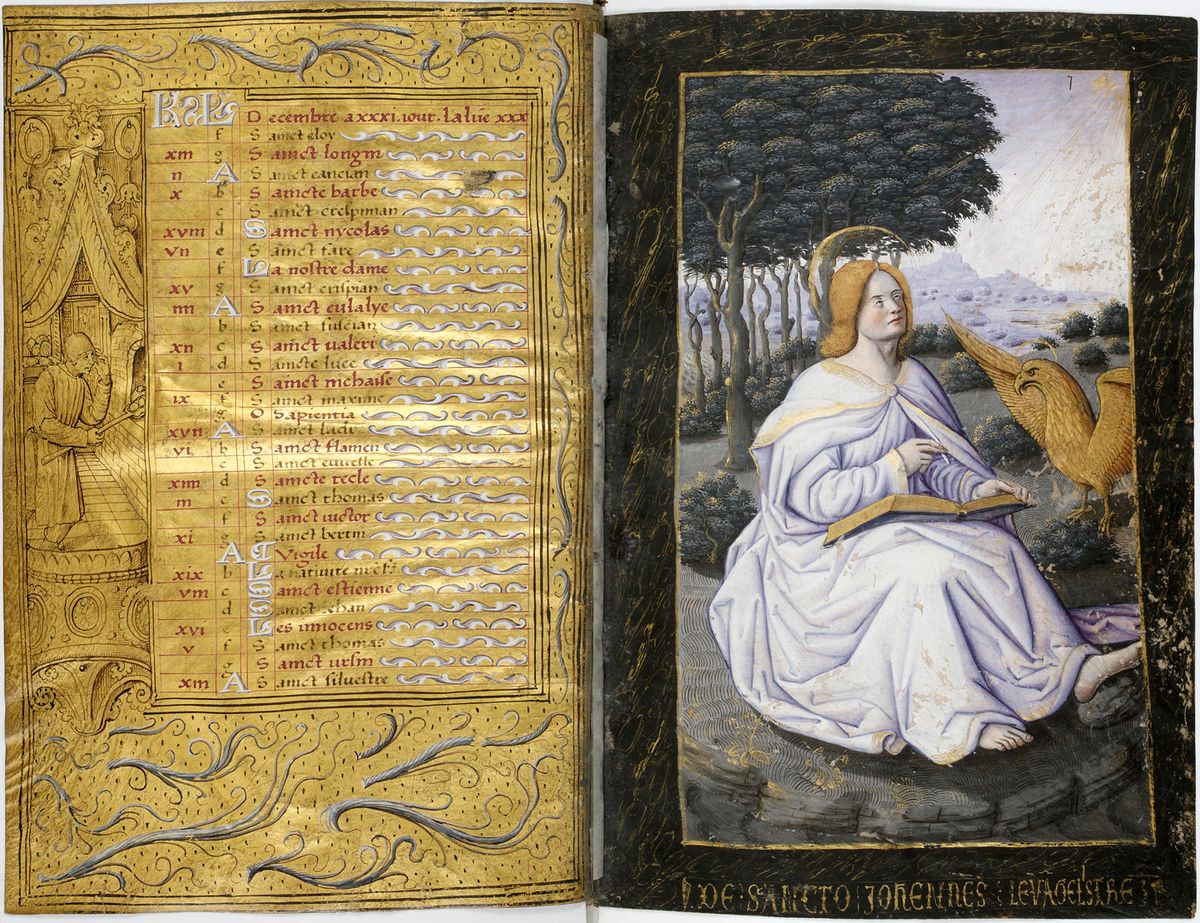

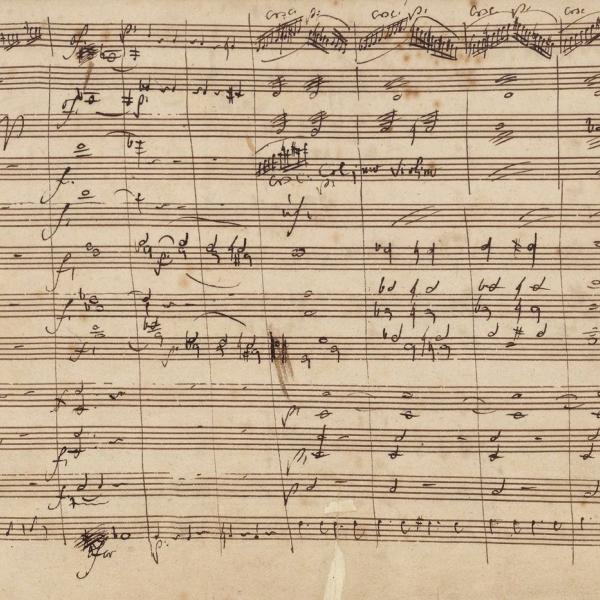

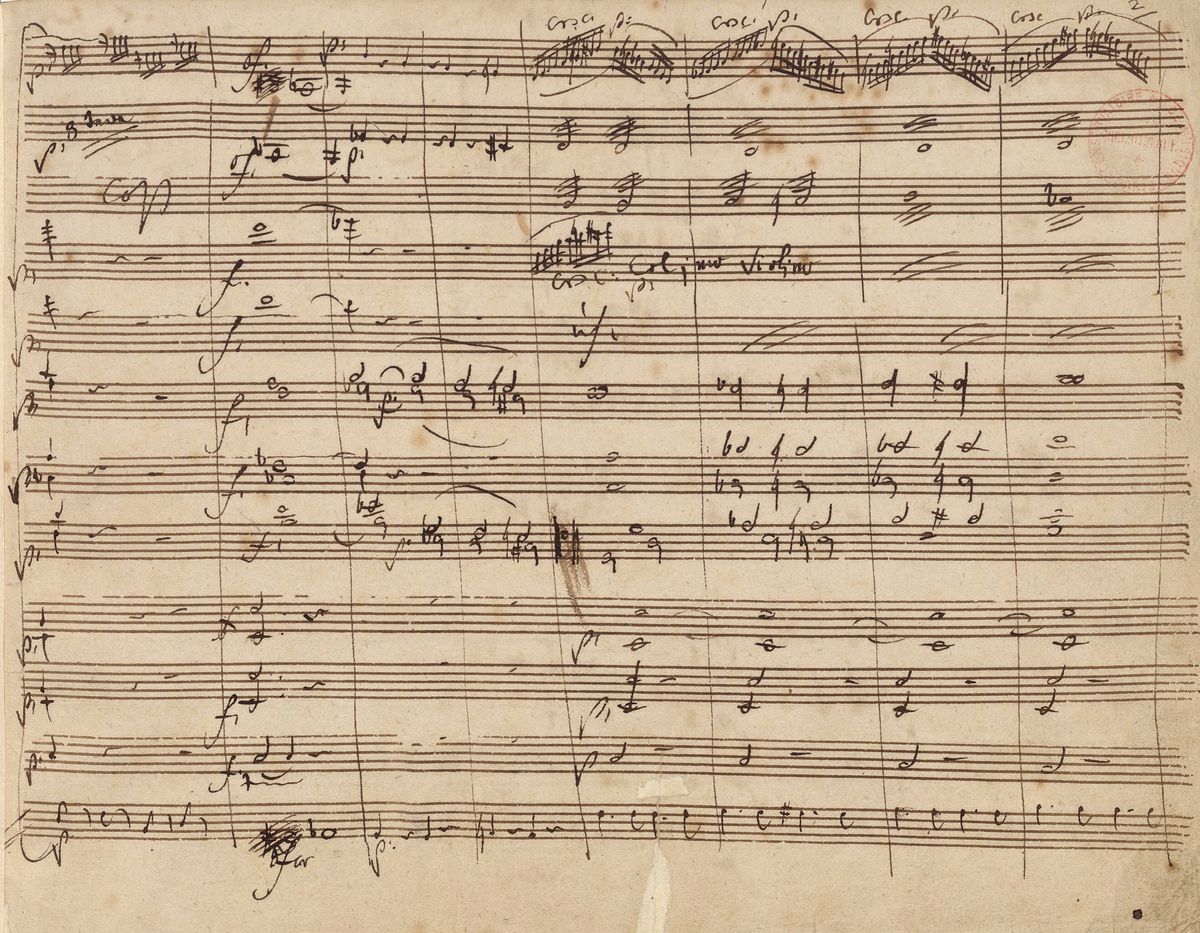

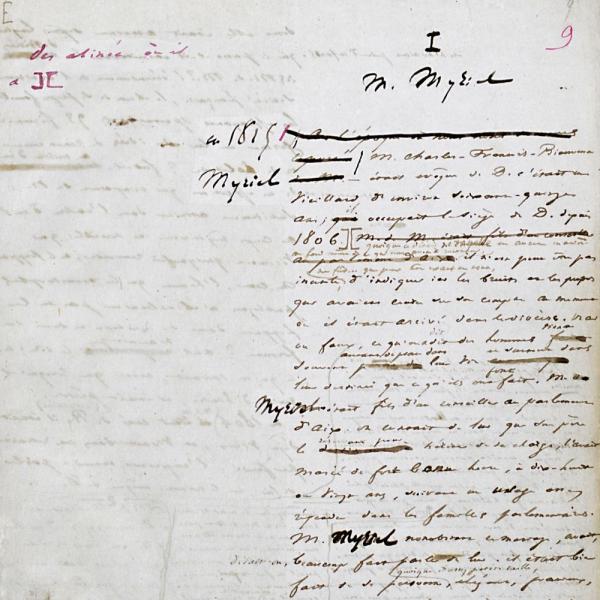

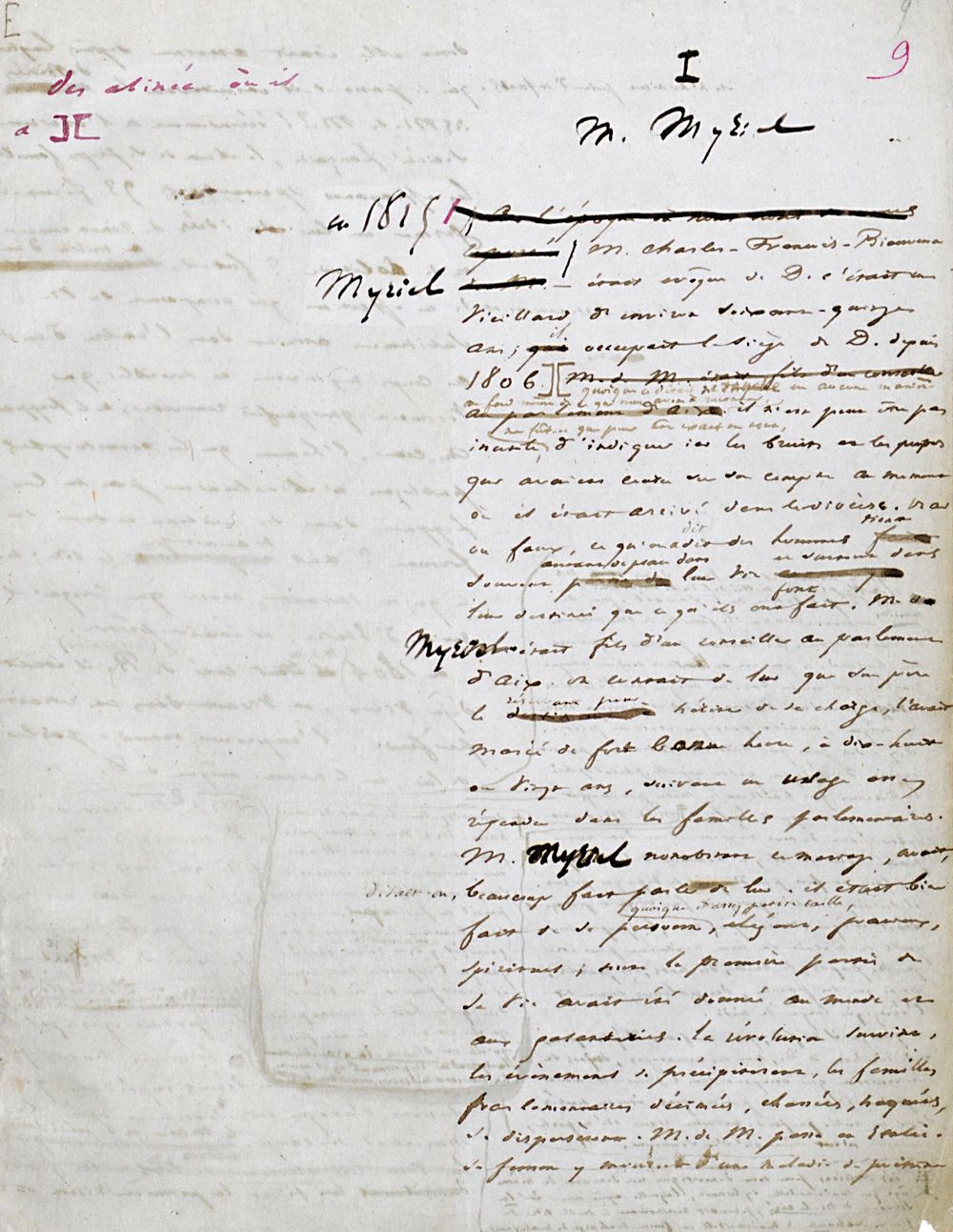

Amphore à col. Héraclès combat le triple Géryon Grand camée de France Trésor de Berthouville Trône de Dagobert Bible de Théodulfe Bois Protat Biblia latina, dite Bible de Gutenberg Heures à l’usage de Rome La Mélancolie Leo Belgicus Panégyriques des saints De l’Esprit des lois Don Giovanni Les Misérables Affiche publicitaire pour Job Robe noire portée par Édith Piaf

Europes en partage : thématique annuelle du musée de la BnF

À partir du 12 septembre 2025, la présentation annuelle de la galerie Mazarin offre un nouveau florilège de ses collections, consacré à quelques grands moments qui ont fait l’Europe, du IXe siècle à nos jours.

En quelque 150 œuvres et documents, s’y déploie une vision culturelle de la France inscrite dans son contexte européen, faite de circulations de personnalités, de diffusions des idées, d’échanges de savoirs et de convergences de goût qui ignorent les frontières.

Une pluralité d’Europes, maillées les unes aux autres, se dessine alors autour des ateliers d’enluminure, de l’imprimerie, de la figure de l’artiste, de l’engouement pour les jardins et les fleurs, des spectacles théâtraux, des concepts philosophiques, de la question sociale et des avancées scientifiques, témoignant d’une culture partagée au sein d’un horizon commun. Pour des raisons de conservation, la présentation est renouvelée en janvier et en mai 2026.

Télécharger le communiqué de presse

Informations pratiques

Horaires

Le mardi (nocturne) : 10 h - 20 h

Du mercredi au dimanche : 10 h - 18 h

Fermé le lundi et certains jours fériés*

Le musée est ouvert les 8 mai, jeudi de l’Ascension, 1er et 11 novembre.

* Le musée est fermé les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août et 25 décembre

À noter : en raison de la fragilité de certaines œuvres, une partie des pièces exposées dans la galerie Mazarin et la Rotonde est renouvelée tous les quatre mois, ceci donnant ainsi à voir l’étendue des collections de la BnF. Ces opérations nécessitent par conséquent de fermer ces espaces au public.

Dates de fermeture de la galerie Mazarin : du lundi 12 au jeudi 22 janvier 2026 ;inclus.

Dates de fermeture de la Rotonde : du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 inclus et du lundi 2 au vendredi 6 février 2026 inclus.

Accès

Site Richelieu

5, rue Vivienne

75002 PARIS

Activités en groupe

Réservation obligatoire à visites@bnf.fr ou au 01 53 79 49 49 (du lundi au samedi, de 9 h à 17 h)

Tarifs

Durant la période de fermeture de la galerie Mazarin, les billets individuels sont disponibles uniquement en caisses et les tarifs d’accès au musée sont diminués à 7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit), 10 € (tarif couplé avec une exposition) et 7 € (tarif réduit couplé avec une exposition).

Visite guidée du musée de la BnF – Réservation