L’invention de la Renaissance

L’humaniste, le prince et l’artiste

Galerie Mansart - galerie Pigott

Entre le XIVe et le XVIe siècle, l’Europe connaît un renouveau intellectuel, artistique et scientifique sans précédent. Désignée plus tard sous le nom d’« humanisme », une culture s’invente, marquée par un nouveau rapport au savoir et un retour aux sources gréco-latines. La BnF consacre une exposition à ce mouvement de pensée, en proposant un parcours à travers plus de 240 œuvres, manuscrits, livres imprimés, estampes, dessins, sculptures, objets d’art, monnaies… qui plonge le visiteur dans l’univers des humanistes de la Renaissance.

L’exposition en bref

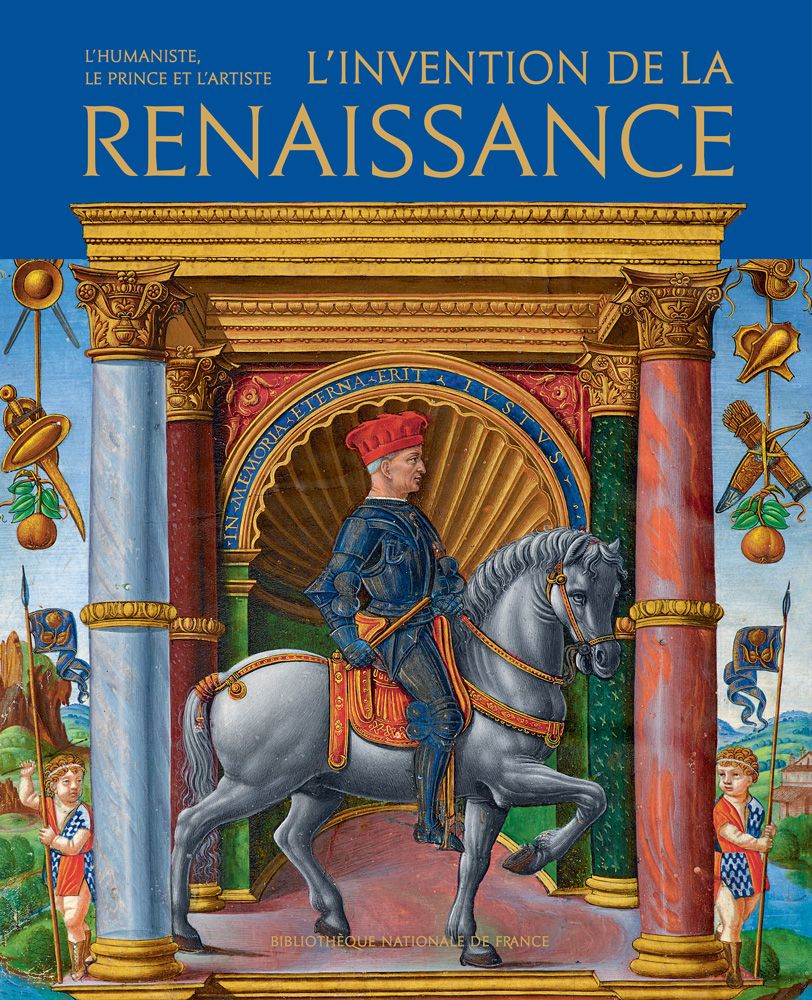

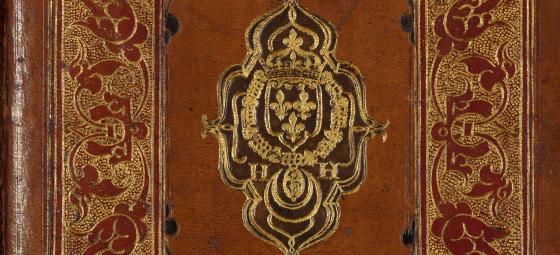

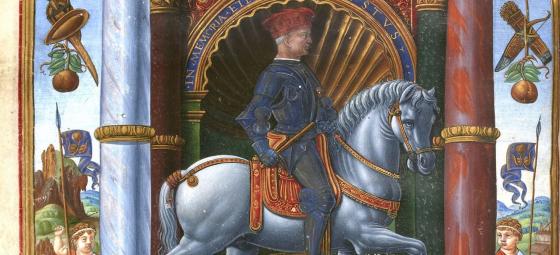

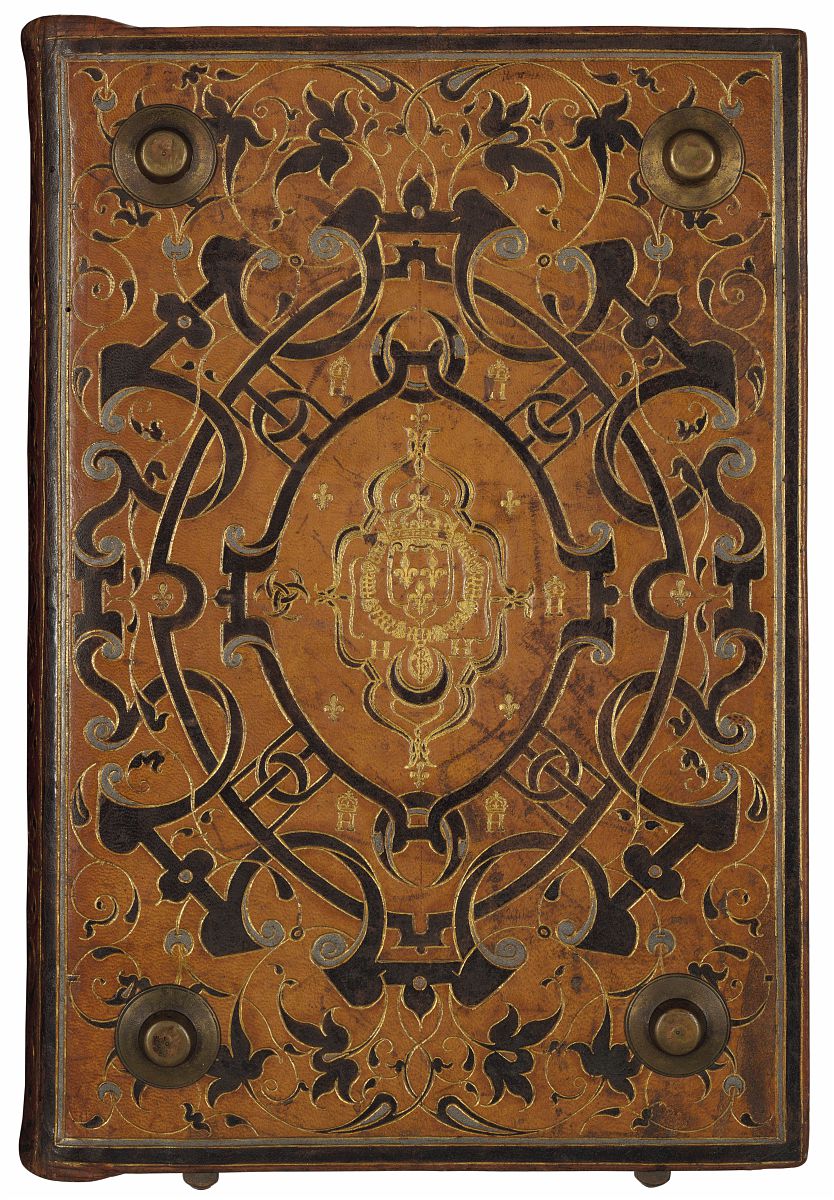

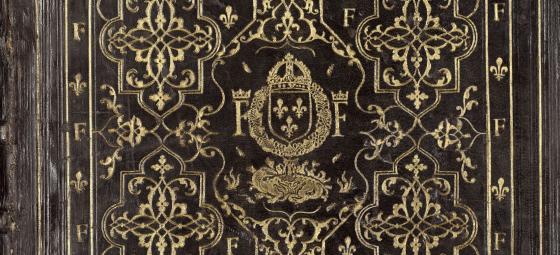

La postérité a consacré sous le nom de Renaissance cette effervescence intellectuelle, artistique et scientifique nouvelle. L’humanisme en constitue le cœur : né dans l’Italie du XIVe siècle et caractérisé par le retour aux textes antiques et la restauration des valeurs de civilisation dont ils étaient porteurs, le mouvement humaniste a produit en Occident un modèle de culture nouveau, qui a modifié en profondeur les formes de la pensée comme celles de l’art. Les princes et les puissants s’en sont bientôt emparés pour fonder sur lui une image renouvelée d’eux-mêmes, comme l’attestent tout particulièrement les grandes et magnifiques bibliothèques qu’ils ont réunies.

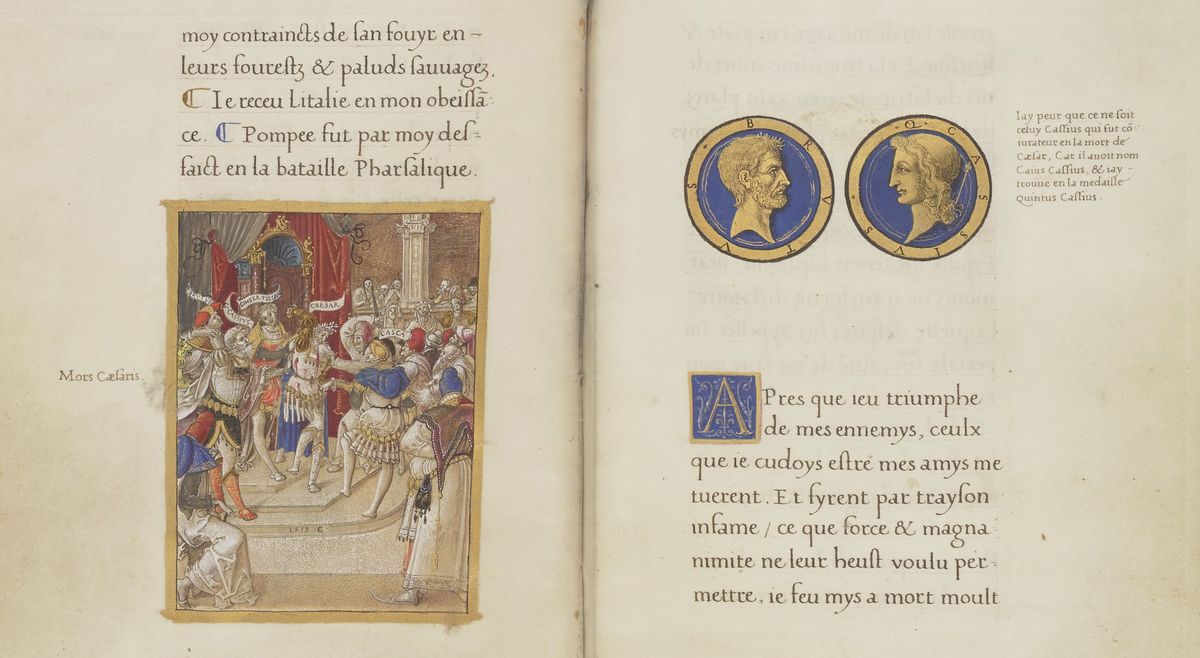

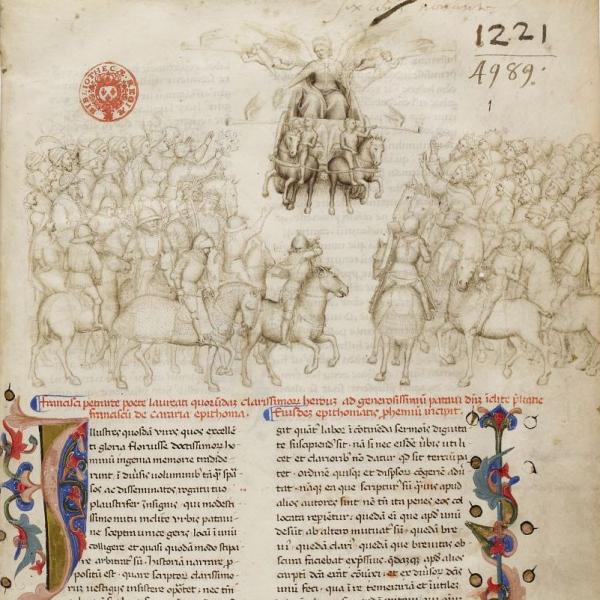

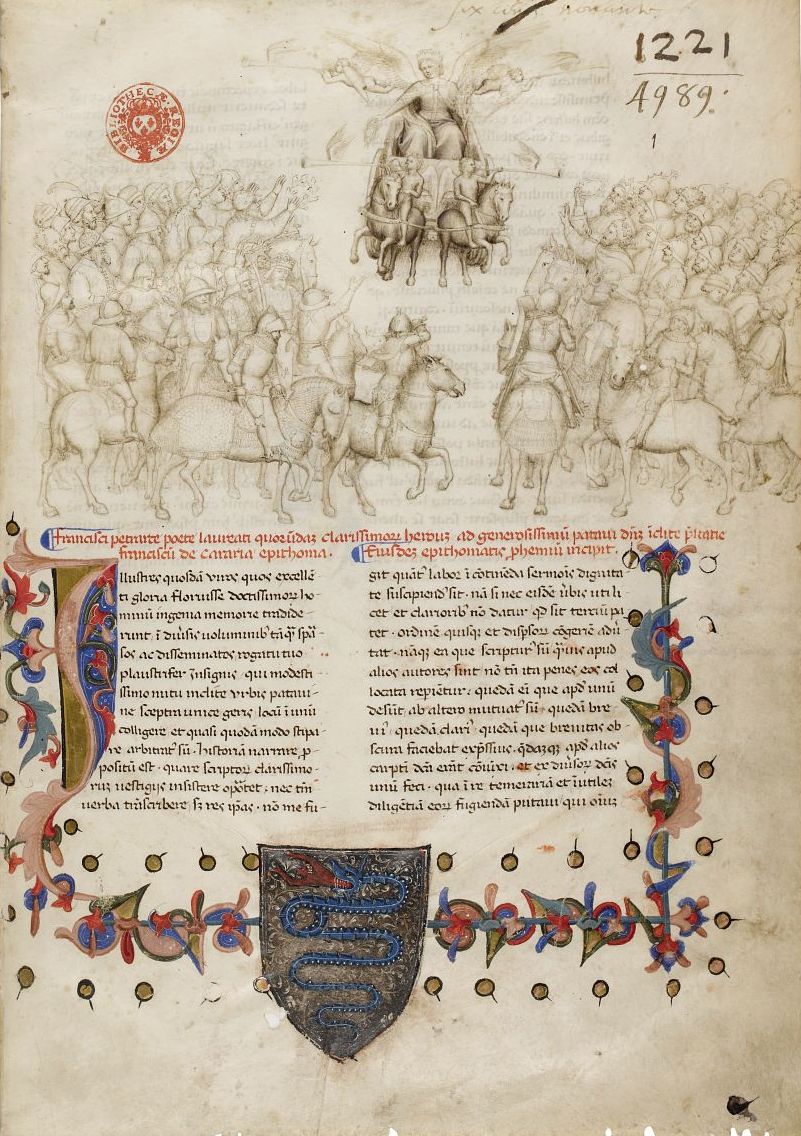

Le parcours de l’exposition conduit du cabinet de travail privé du lettré s’entourant de ses livres dans son studiolo jusqu’à l’espace ouvert au public des grandes bibliothèques princières. Entre ces deux moments qui disent l’importance capitale des livres et de leur collecte, le visiteur est invité à explorer les aspects majeurs de la culture humaniste de la Renaissance : le rôle fondateur joué au XIVe siècle par Pétrarque et sa bibliothèque ; la redécouverte des textes antiques et la tâche de leur diffusion par la copie manuscrite, le travail d’édition, la traduction ; l’évolution du goût et des formes artistiques qu’entraîne une connaissance toujours plus étendue du legs de l’Antiquité ; la promotion nouvelle de la dignité de l’être humain et des valeurs propres à sa puissance d’action et de création, telles que le programme humaniste de célébration des hommes illustres les exalte.

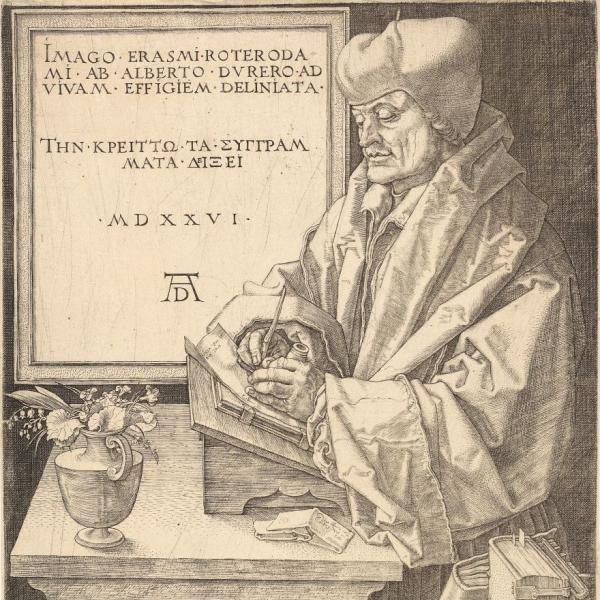

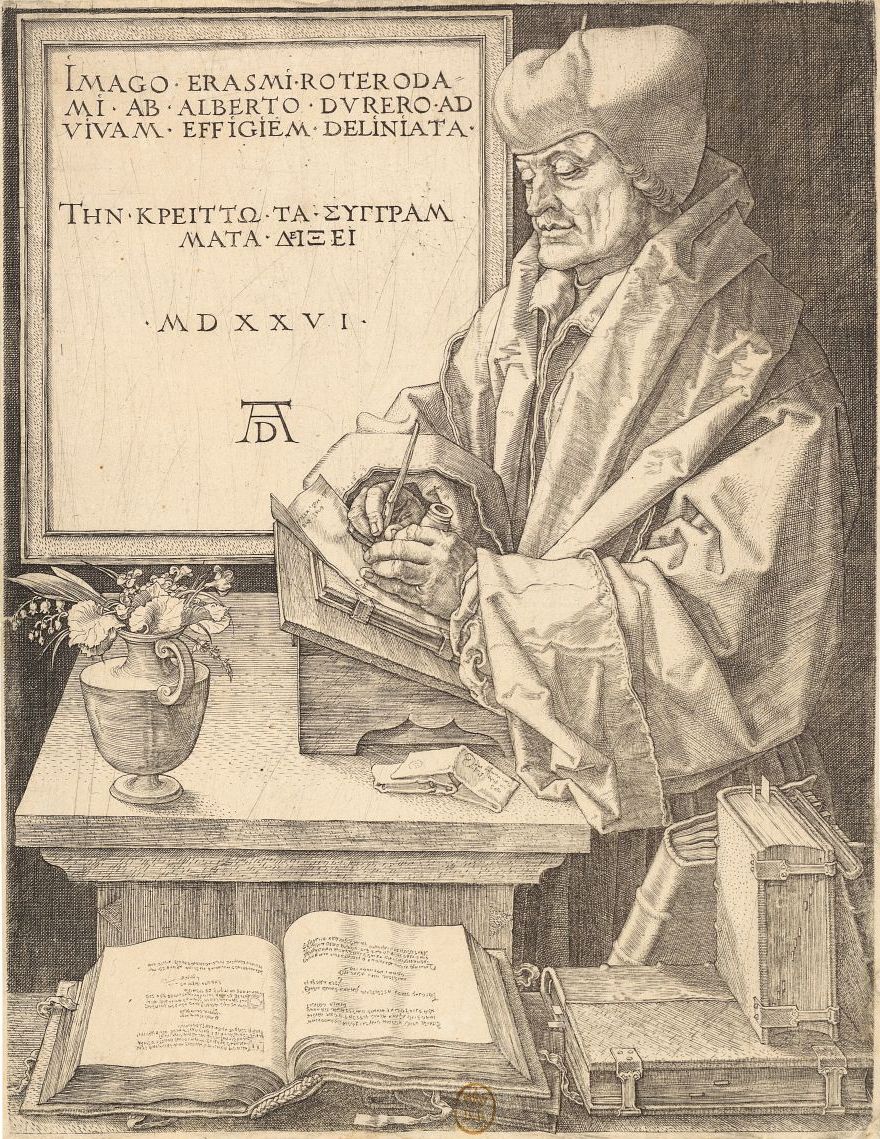

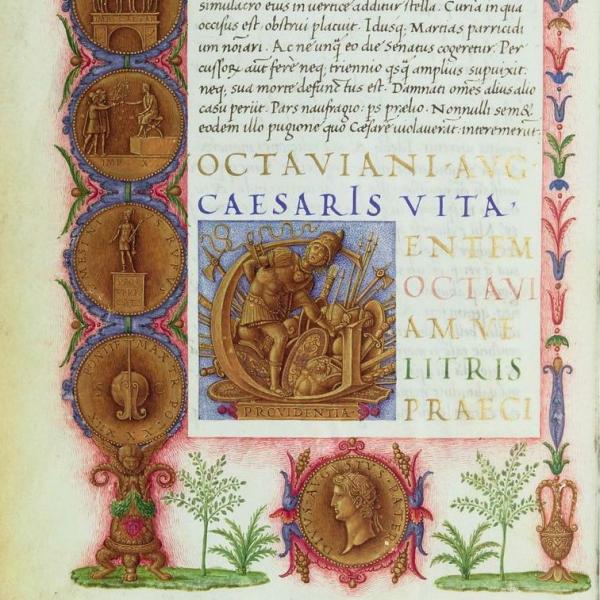

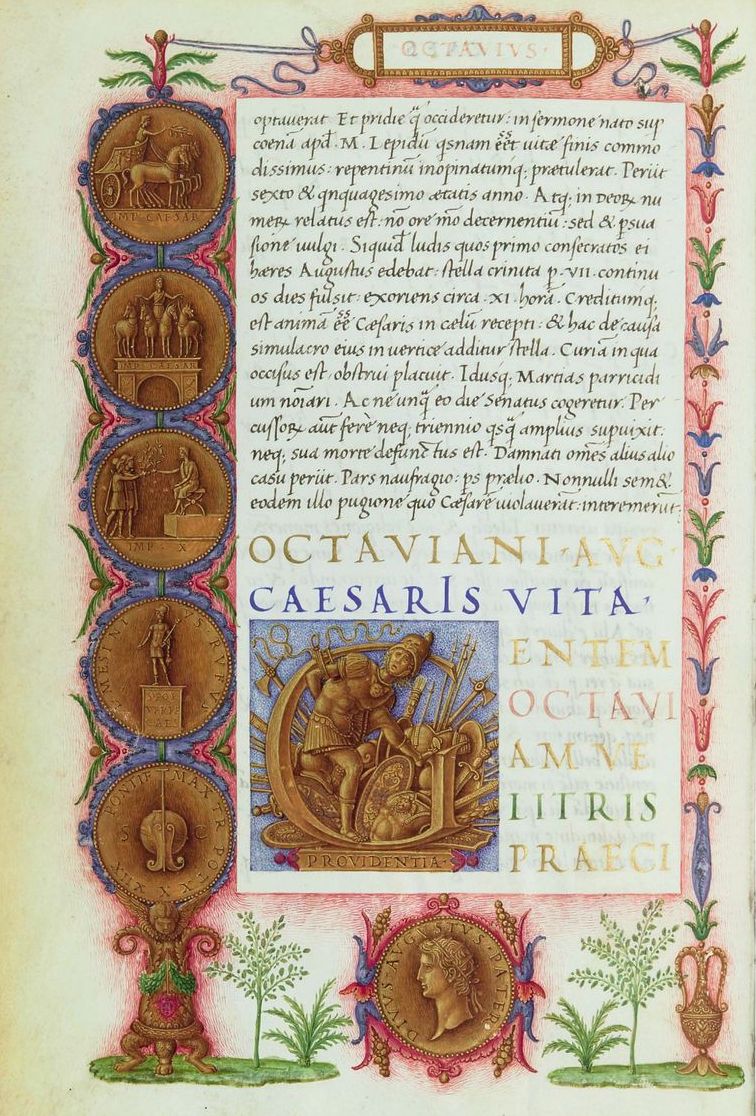

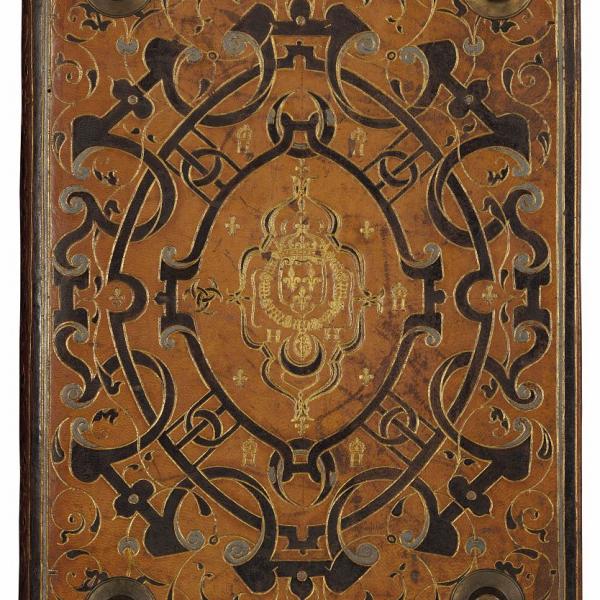

Tout au long du parcours, manuscrits magnifiquement calligraphiés et enluminés et livres imprimés à la mise en page et l’illustration renouvelées par des modèles empruntés à l’Antiquité sont replacés dans le dialogue que l’art du livre de la Renaissance ne cesse d’entretenir avec l’ensemble des arts plastiques et visuels du temps : peinture et sculpture, art de la médaille et de la reliure, gravure et dessin.

La culture des lettres promue par les humanistes est ainsi réunie au culte de la beauté par lequel ils entendaient créer les conditions propices à l’établissement d’un rapport neuf et toujours plus étroit avec la culture de l’Antiquité : un rapport qui ne faisait pas seulement de la civilisation antique une matière d’étude mais aussi l’objet d’une véritable « renaissance », qui n’envisageait pas seulement cette civilisation comme un monde de connaissances historiques mais aussi comme un monde de valeurs toujours actuelles, de manière à accomplir la promesse d’humanité contenue dans le mot même d’humanisme.

Une scénographie sobre, au service des œuvres et de leur mise en relation, met à profit les volumes de la galerie Mansart de la BnF Richelieu, pour enchaîner dans l’unité d’un récit les cinq grands chapitres de l’exposition. Ils conduisent du XIVe au milieu du XVIe siècle, tout en suivant l’ordre thématique que leurs titres indiquent :

« Le studiolo » ; « Pétrarque et la naissance de l’humanisme » ; « De l’étude de l’Antiquité au goût de l’antique » ; « Le savoir et la gloire » ; « De la bibliothèque humaniste à la bibliothèque princière ».

Des cartes, des chronologies ainsi que des dispositifs audiovisuels de médiation fournissent au public le plus large les repères principaux qui permettent de mieux pénétrer dans le cours d’une histoire qui a changé le destin culturel de l’Occident.

Commissariat

- Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares, BnF

- Gennaro Toscano, conseiller scientifique pour le musée de la BnF à la direction des Collections

En partenariat avec Le Point, Connaissance des Arts, Le Figaro et Arte, et avec le soutien de la Fondation Etrillard.

Infos pratiques

Horaires

Du mardi au dimanche :

10 h - 18 h (20 h le mardi)

Ouverture étendue les samedis du 4 mai au 15 juin 2024 inclus : 10 h - 20 h

Fermé le lundi et le 1er mai

Fermeture des caisses à 18 h (19 h 15 le mardi)

Accès

Richelieu – Galerie Mansart - galerie Pigott

5, rue Vivienne – 75002 Paris

Tarifs

Sous la direction de Toscano Gennaro et Jean-Marc Chatelain

49 €, 263 pages, 150 illustrations, 22 × 27 cm

- Quand l’Europe découvrait l’imprimerie Entretien avec Nathalie Coilly et Caroline Vrand, commissaires de l’exposition Imprimer ! L’Europe de Gutenberg paru dans Chroniques n° 97, avril-juillet 2023

- Autour des origines de l’imprimerie Conférence de Nathalie Coilly et Caroline Vrand – 22 mai 2023

- Cartographies du monde et projets cosmographiques à la Renaissance Conférence de Georges Tolias – 9 mars 2023

- L’imprimeur et le Roi : le Nouveau Testament grec (1550) Conférence de Christine Bénévent et de Fabienne Le Bars– 10 janvier 2023

- Secrets d’art et d’artisanat à la Renaissance Conférence de Mathieu Lescuyer et Marc H. Smith – 4 mai 2021

- Formes et rôle de l’entour des livres érudits à la Renaissance – 1re partie Formes et rôle de l’entour des livres érudits à la Renaissance – 2e partie Conférences d’Ann Blair – 17 et 18 mars 2021

- Les voyages de Pétrarque – Podcast

- L’art de la Renaissance en France – Bibliographie

- Boccace (1313-1375) - Bibliographie

- Redécouvrir Louise Labé – Bibliographie

Conférences et rencontres

Aux origines de la Bibliothèque vaticane : le projet de bibliothèque humaniste de Nicolas V (1447-1455)

La bibliothèque des Visconti-Sforza et autres bibliothèques de l’Italie de la Renaissance

Visites et ateliers

Galerie

Bande-annonce

Revue de presse

Interview de Gennaro Toscano, conseiller scientifique pour le musée de la BnF, la recherche et la valorisation des collections, et co-commissaire de l’exposition

L’hommage, réflexif, didactique et savant que la BnF rend à la culture, met en scène des trésors insignes et retrace une épistémè, le meilleur de l’Occident. Les cartels sont instructifs, le catalogue magnifique.

La Bibliothèque nationale de France, à Paris, explore avec élégance et profondeur la genèse d’un mouvement de la pensée, des arts et de la politique qui inaugura une nouvelle ère.