Lettre du CCFr nº51 (octobre 2025)

Actualités de la Base patrimoine

La Base patrimoine intègre désormais les collections de la totalité des 54 bibliothèques municipales classées !

Les dernières contributions bibliographiques des collections patrimoniales du Labo, médiathèque classée de l’Agglomération de Cambrai, ont permis cette avancée.

Une importante partie du fonds patrimonial est concernée : un ensemble d’imprimés anciens ainsi que plusieurs centaines d’ouvrages de collections privées, ceux historiques et religieux d’Ernest Delloye (1844-1898) ou ceux de René Faille (1923-2013) sur François de Fénelon, évêque de Cambrai (1651-1715).

La plus grande collection française d’incunables au nord de Paris, au nombre de 600, est représentée parmi les trésors de Cambrai ; ils proviennent d’anciennes bibliothèques du Chapitre cathédral, de l’Abbaye bénédictine du Saint-Sépulcre et de celle, augustinienne, de Saint-Aubert.

À CONSULTER EN BASE PATRIMOINE

- « Astronomiae Instauratae Mechanicae, Tycho Brahe », signé par l’auteur, célèbre astronome danois (Fonds Imprimés anciens). Il ne subsiste que trois exemplaires dans le monde de ce catalogue d’instruments dédiés à l’observation du ciel. Ce document exceptionnel du 16ème siècle accompagne un moment clé de l’évolution de notre représentation de l’espace ; une révolution qui va, sur plusieurs générations, déplacer le centre du monde.

- « La cité de Dieu. De civitate Dei » Saint-Augustin, 1486. Première version incunable de l’œuvre. (Fonds Incunables de la BMC Cambrai).

EN SAVOIR PLUS

Tycho Brahe et le basculement des conceptions du monde par Bernard Maitte, professeur émérite à l’université de Lille. Laborar, Patrimoine cambrésien numérisé.

Autres apports récents de bibliothèques municipales pour la Base patrimoine

Le fonds Arthur Rimbaud déjà signalé sur le Catalogue général des manuscrits (CGM), conservé à la Médiathèque Voyelles de Charleville-Mézières, réseau des médiathèques communautaires Ardennes Métropole.

La gestion de cette collection, totalement inédite, est partagée avec le Musée municipal Arthur Rimbaud.

D’autres fonds de poètes ardennais contemporains, aux inventaires également présents sur le Catalogue Général des Manuscrits (CGM) André Velter né en 1945 et Guy Goffette (1947-2024), le rejoignent avec la bibliothèque personnelle de Jacques Bergier (1912-1978), promoteur de la science-fiction et du réalisme fantastique en France ainsi que toutes les ressources des fonds ancien et local de l’établissement.

Des versements d’autres bibliothèques municipales complètent cet enrichissement : à Dunkerque avec les notices de la Bibliothèque populaire de Malo-les-Bains, à Mâcon avec le fonds Louis Delorme consacré exclusivement à Alphonse de Lamartine, et à Fontainebleau avec des fonds local et imprimés anciens.

Et trésors patrimoniaux avec d’autres institutions diversifiées et renommées :

Aux Archives diplomatiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) basées à La Courneuve, plus de 200 000 notices bibliographiques ont été révisées incluant la bibliothèque personnelle de Prosper Faugères, ancien directeur des Archives et des Chancelleries jusqu’en 1866.

Une convention de «pôle associé» liant le MEAE et la BnF a été récemment renouvelée pour 2025-2029. Partenaire de la BnF depuis 2009, ce ministère est l’un des principaux acteurs du programme de numérisation concertée en sciences juridiques, pour la thématique du droit colonial.

À DECOUVRIR :

La Bibliothèque Diplomatique Numérique (BDN) est la 5ème bibliothèque issue du dispositif Gallica marque blanche. Plus de 18 000 documents numériques issus de ses collections y figurent dont notamment 77 titres de périodiques concernant l’activité de la diplomatie française depuis la fin du 18ème siècle, ainsi que les publications officielles des anciennes colonies.

À CONSULTER SUR LA BDN :

La bibliothèque Constable à Cluny apporte sa collection inédite de plus de 10 500 ouvrages. Le fonds Constable constitue une référence pour la recherche sur le monde médiéval, plus précisément sur le fait religieux et l’étude du monachisme. Elle rassemble les bibliothèques de recherche d’Olivia Remie Constable et de son père Giles Constable (1929–2021). Cet éminent médiéviste britannique naturalisé américain travailla sur l’histoire ecclésiastique des 11ème et 12ème siècles avec un intérêt particulier pour la vie et les institutions monastiques.

À DECOUVRIR :

Exposition virtuelle « Histoires de livres : sur l’origine de quelques ouvrages de la bibliothèque Constable ».

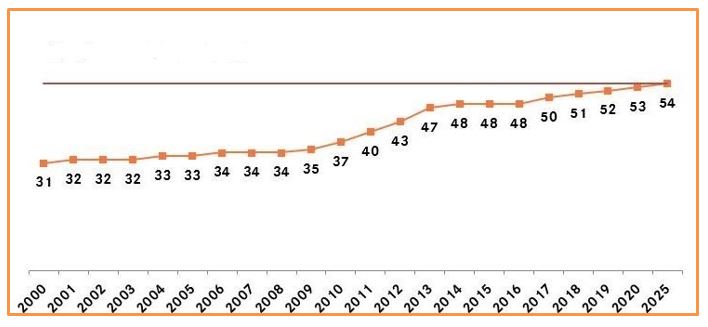

Les bibliothèques municipales classées (BMC) dans le CCFr

Suite à une nomenclature mise en place à partir de la loi du 20 juillet 1931 relative aux bibliothèques des villes, 54 établissements de ce type sont comptabilisés en France. Au regard de l’importance des collections patrimoniales que ces bibliothèques conservent, dont des ouvrages anciens, rares et précieux avec de nombreux fonds d’État issus majoritairement des confiscations révolutionnaires, elles bénéficient d’un statut particulier. Il leur permet de profiter de la mise à disposition d’un ou plusieurs conservateurs d’État.

Chaque BMC est référencée dans le Répertoire de Bibliothèques du CCFr. Plus de 1350 notices descriptives de leurs fonds sont consultables dans le Répertoire de Fonds du CCFr.

Elles constituent un ensemble de partenaires privilégiés pour le CCFr pour toutes opérations de signalement.

Sur la Base patrimoine du CCFr

Les BMC, évolution du nombre total 2000-2025

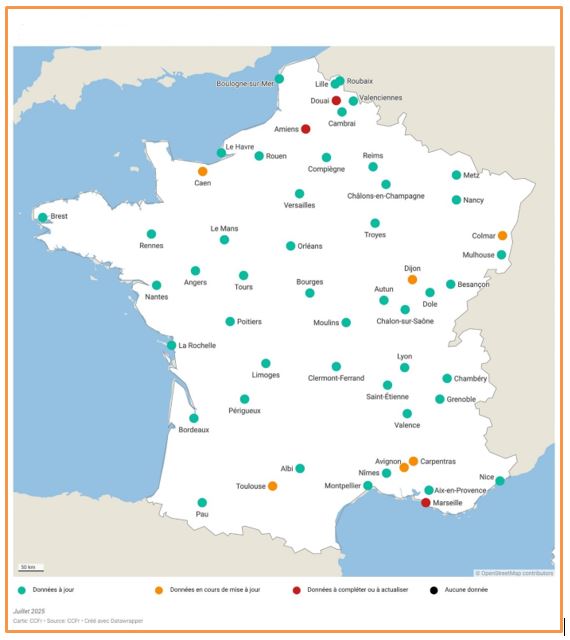

Les BMC 2025 : État du signalement (Imprimés anciens)

Sur le Répertoire :

Sélection de fonds patrimoniaux des 8 BMC de la région Hauts-de-France

- Bibliothèque centrale Louis Aragon à Amiens : Fonds picard.

- Médiathèque Le Labo à Cambrai : voir fonds cités ci-dessus.

- Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, Le Quadrant : Fonds Valentine Hugo, également dans le CGM.

- Bibliothèque Sainte-Corneille à Compiègne : Réserve précieuse avec des manuscrits présents dans le CGM.

- Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore à Douai : Fonds de la poétesse du même nom également dans le CGM.

- Médiathèque Jean-Lévy à Lille : Fonds Fernand Danchin.

- Médiathèque La grande plage à Roubaix : Fond local et régional sonore.

- Médiathèque Simone Veil à Valenciennes : Bibliothèque encyclopédique des ducs de Croÿ avec des manuscrits dans le CGM.

Manuscrits et archives (CGM)

Quoi de neuf sur le Catalogue général des manuscrits (CGM) ?

L’inventaire du fonds Rachilde conservé à la médiathèque Pierre-Fanlac à Périgueux est publié sur le CGM.

Ce fonds d’archives concerne ses œuvres manuscrites, sa correspondance et ses papiers personnels.

Marguerite Eymery dite Rachilde (1856-1953) est une romancière et femme de lettres, monstre sacré de la littérature française dite « décadente » et pourtant tombée dans l’oubli.

Née à Périgueux, elle prit une part active à la vie littéraire de la fin du XIXe siècle et tint un salon dans les bureaux du Mercure de France. Prolifique, elle écrivit plus de 65 romans. Ses textes relèvent du domaine public depuis 2024, et trouvent un regain d’intérêt dans notre société actuelle qui s’interroge sur le genre et les relations de pouvoir.

À CONSULTER

« Pourquoi je ne suis pas féministe » parmi les textes numérisés sur Petrocoria, par la médiathèque de Périgueux .

À ÉCOUTER

« Looking for Rachilde » (popcast en 8 épisodes) issu de la collection de popcasts « Des Plumes dans le casque », proposée par la Médiathèque et la Compagnie L’Espèce Fabulatrice présentée par La DRAC Nouvelle Aquitaine et l’Alca (agence livre cinéma et audiovisuel).

Le CCFr a rencontré…

Laurent Dierckens, conservateur en chef d’Etat, directeur du Labo, espace inauguré en 2019 par la Médiathèque d’Agglomération classée de Cambrai.

Quelles sont les particularités du Labo-Cambrai, l’une des 8 BMC de la Région Hauts-de-France et de ses collections patrimoniales ?

Le Labo est un établissement hybride et mutualisé, à la fois culturel et touristique. L’innovation et l’expérimentation en sont les fils conducteurs. Depuis son ouverture en 2019, il réunit en une seule entité la lecture publique, le patrimoine écrit et graphique et la culture scientifique, technique et industrielle. Une simple bibliothèque communale en est à l’origine, créée en 1803 à la chapelle Saint-Jean. Celle-ci deviendra par la suite la première bibliothèque française à utiliser le terme Médiathèque en 1975. Elle faisait alors partie du centre culturel Les Archers qui était doté d’une salle de spectacle. S’y greffera ensuite le Labo, projet novateur et inédit en France, élaboré sur une décennie entière.

L’histoire des fonds patrimoniaux est particulière. Ils proviennent d’abord des saisies révolutionnaires réunies en 1791 à l’Hôtel de Ville, issues d’établissements religieux notables du Cambrésis. Des manuscrits (dont plusieurs musicaux) et incunables en forment le socle, et sont rejoints par des ouvrages du 16ème et 18ème. Après les deux conflits mondiaux, la bibliothèque se reconstruit autour de ses documents les plus précieux, sauvés de destructions et pillages conséquents.

Depuis 1948, année de reconstitution des fonds, de nombreux dons (fonds iconographiques, cartographie, fonds d’archives importants) accompagnent les agrandissements successifs de l’institution.

Actuellement, le Labo se cale sur un calendrier national spécifique qui s’applique aux 54 BMC via une convention triennale renouvelée jusqu’en 2027. Elle permet la mise à disposition d’un personnel d’État, d’où ma présence en tant que directeur. De par mon profil scientifique, je m’y sens particulièrement à ma place et en 2022, à mon arrivée, j’ai lancé diverses reconfigurations pour valoriser l’Espace patrimoine du Labo.

Comment s’y sont déroulés les récents chantiers de signalement ?

Le terrain était difficile mais prometteur et avec beaucoup de potentiel. Alors que faire ? tout baliser de nouveau ! Cette démarche managériale que j’ai adoptée a aidé à lancer le projet. L’idée était de renforcer l’équipe concernée (4 agents au total) et de l’accompagner sur les formations autour du SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque) et de TapIR afin de rebondir différemment via des objectifs prioritaires mais raisonnables. Ensuite, il a fallu organiser l’enchainement des tâches voire instaurer une sorte de tuilage pour les projets en cours. Celui du signalement des collections s’est intercalé, dans un planning spécialement serré, entre la préparation de Laborar, 19ème bibliothèque numérique issue du dispositif Gallica marque blanche et celle du PSBC (Plan de sauvegarde des biens culturels en bibliothèques).

La rétroconversion des imprimés anciens a été prise en charge par un prestataire extérieur et concrètement lancée en 2023 avec une livraison début 2025, suivie immédiatement par l’intégration de plus de 3000 notices bibliographiques dans la Base patrimoine du CCFr. La phase de spécifications a été laborieuse suite à l’existence de sources hétérogènes et disparates comme, par exemple, des tapuscrits, des recueils factices, des documents en plusieurs volumes ou des systèmes de cotations complexes. Un dialogue constant avec l’entreprise a cependant permis un contrôle qualité efficace d’une durée de 3 semaines, le tout avec une échéance limitée à 18 mois. De plus, l’absence de documents datant du 19ème siècle, due aux destructions passées, a permis de rester sur une volumétrie très raisonnable.

Cette feuille de route, très chargée, a entrainé certains renoncements : telle une collection de 3 000 volumes en langue anglaise, passée sous silence, car leur traitement aurait doublé les coûts. Notre signalement a ainsi été restreint volontairement ; son exhaustivité, dans ce contexte, n’étant pas forcément pertinente.

Après ce coup de collier effectué sur les imprimés, l’effort s’est poursuivi avec les collections d’archives et de manuscrits. Ce chantier s’est déroulé avec un rythme plus long mais tout aussi productif car il avait été bien entamé auparavant. (Voir dans la Lettre du CCFr n°41, l’article sur la publication du fonds photographique Georges Maroniez dans le CGM). Un rythme continu de chantiers de signalement s’étant désormais installé, le retard est largement rattrapé. Nombre de cartons stockés en réserve nous rappellent d’ailleurs un « reste à faire » comme ce fonds Bricout en cours de récolement ou une seconde vague de numérisation à prévoir ciblant des manuscrits enluminés.

Quelle politique de valorisation pour le patrimoine écrit cambrésien ?

À Cambrai, il existe un objectif assumé : celui de permettre physiquement au grand public d’avoir accès à son patrimoine écrit le plus régulièrement possible. Toutes les approches sont alors permises, volontairement « accrocheuses », avec par exemple les parcours-vitrine de l’opération « L’almanach d’Ali Baba » ou les rendez-vous « Sessions Pat’ ».

Cette ouverture à tous est également l’ambition affichée de notre bibliothèque numérique Laborar mise en service en mars 2024 et dotée de nombreux dossiers très clairement illustrés.

Le Labo souhaite rayonner utilement sur le territoire et veut jouer la carte de l’exemplarité en tant que BMC sur ce terrain ce qui permet l’adhésion permanente de nos tutelles, assez réceptives.

Actualités des partenaires du CCFr

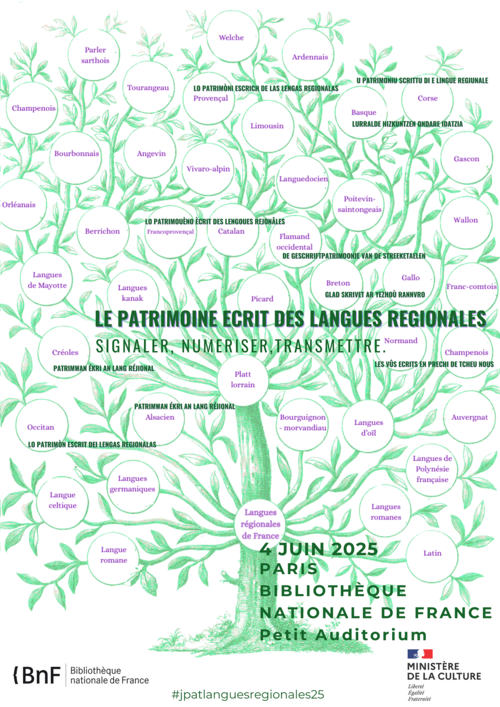

Créé en avril 2022, le réseau ADELE a pour ambition de réunir les centres de ressources documentaires et archivistiques œuvrant d’une manière ou d’une autre dans le domaine des langues de France et de constituer un espace d’échange, de discussion et de partage de bonnes pratiques.

Il s’est constitué initialement autour d’un partenariat entre le CIRDOC (Centre International de Recherche et de Documentation Occitanes - Institut occitan de Cultura) et la bibliothèque Yves-Le-Gallo du CRBC (Centre de recherche bretonne et celtique). Ces 2 centres possèdent de nombreux fonds décrits dans le Répertoire du CCFr.

Un carnet dédié sur la plateforme Hypothèses d’OpenEdition réunit un certain nombre de ressources telles que des retranscriptions de webinaires ou des rencontres professionnelles annuelles qui ont eu lieu en Bretagne, Occitanie ou Alsace, complétées par une liste de diffusion.

Les institutions membres du réseau sont très diverses : bibliothèques territoriales, bibliothèques universitaires, centres de documentation, institutions archivistiques, laboratoires de recherche, structures régionales pour le livre, antennes régionales de l’Institut national de l’audiovisuel, offices publics de plusieurs langues de France… Ces structures conservent des fonds dans différentes langues de France (alsacien, basque, breton, corse, catalan, créole martiniquais, créole réunionnais, mosellan, occitan et picard notamment).

Publication sur bnf.fr des actes-vidéos de la journée d’information et d’échanges sur « le patrimoine écrit des langues de France : signaler, numériser, transmettre »

Le 4 juin dernier, cette journée organisée en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), a eu lieu en présentiel sur le site François-Mitterrand de la BnF (Paris) et diffusée en streaming-live.

La BnF entend notamment contribuer à la préservation et à la vitalité des langues régionales en faisant du Catalogue collectif de France (CCFr) et de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenairesdes conservatoires accessibles à tous, facilitant la recherche, à même d’appuyer les chantiers et les enjeux de la transmission des pratiques et des usages.

Cette journée a été l’occasion de présenter lors d’une table-ronde « le signalement du patrimoine écrit des langues régionales, modalités et contraintes »avec les Interventions de Florian Bart, Centre international de recherche et documentation occitanes (CIRDOC); Vincent Boulet, BnF (département des Métadonnées) ; Marie-Andrée Ouret, Bilketa - portail des fonds documentaires basques.

Consulter en ligne les actes-vidéos de la journée (en cours d’enrichissement).

À ÉCOUTER :

Sur France Culture « Les matins d’étés » - Épisode de juillet 2025 : « Faire vivre les Archives ». Entretiens entre Nola N’Diaye, adjointe au chef du service de la Coopération numérique et de Gallica (département de la Coopération de la BnF), Philippe Jaenada, écrivain français et Thomas Henry, responsable des collections de la documentation à Radio France.

Une visite sonore vous est proposée dans les collections de la Discothèque de Radio France, grand entrepôt où sont conservées les ressources documentaires utilisées comme outil de travail essentiel pour fabriquer les émissions de radio et les concerts à Radio France.

TapIR… et vous

La V.2 du Tuto TapIR est arrivée !

L’outil de catalogage en EAD, TapIR (Traitement Automatisé pour la Production d’Instruments de Recherche) est mis à disposition gratuitement par la BnF et destiné aux établissements impliqués dans le signalement de leurs collections d’archives et de manuscrits. Afin de faciliter la prise en main de TapIR , rappeler les consignes délivrées en formation et accompagner son utilisation au quotidien, la BnF et ses partenaires mettent à votre disposition un «Tuto TapIR », téléchargeable, imprimable, mis à jour régulièrement.

Réalisé il y a deux ans par une équipe d’utilisateurs experts (voir La Lettre du CCFr n°44), celui-ci vient d’être complètement révisé et complété afin de s’adapter au mieux aux évolutions de l’outil TapIR.

Cette nouvelle version (v.2 - sept. 2025) offre également une nouvelle fiche pratique sur l’indexation et une mise à jour de celle sur le droit s’appliquant aux manuscrits et archives privées. (cf Fiches avec TapIR)

Afin de préparer au mieux vos chantiers et d’exploiter ensuite les données que vous aurez produites, cette nouvelle fiche pratique « Avec TapIR » porte sur des recommandations d’indexation pour inscrire au mieux sa pratique de TapIR dans le chantier national de mise à jour du Catalogue général des manuscrits (CGM).

Télécharger la nouvelle fiche pratique « Avec TapIR – Indexer : conseils et mise en pratique»

Inscrivez-vous vite au Webinaire « Présentation générale du CCFr » !

Mardi 4 novembre 2025, de 10 h à 12 h : Webinaire de présentation générale du Catalogue collectif de France (CCFr)

Proposée par l’équipe du service du CCFr, cette formation s’adresse à toute personne impliquée dans les services aux publics ou dans la création de métadonnées bibliographiques.

L’occasion de (re)découvrir le Patrimoine issu de plusieurs centaines d’établissements en France (bibliothèques publiques, universitaires, de musées, d’archives et centres de documentation).

Alimenté par la BnF et ses partenaires, le CCFr offre un accès unique dans un portail mutualisé à plusieurs millions de documents de tout type.

Contenu de cette présentation des contenus et des fonctionnalités du CCFr :

- utiliser et appréhender les modes d’alimentations et les enrichissements des grands ensembles bibliographiques gérés par le CCFr : Base patrimoine (près de 10 millions de notices), Catalogue général des manuscrits (CGM)

- localiser des documents grâce à l’interrogation fédérée des plus grands catalogues en matière d’imprimés et de manuscrits : plus de 40 millions de références

- repérer d’autres pôles de recherche (bibliothèques, archives, centres de documentation, fonds spécialisés…) dans le Répertoire des bibliothèques (plus de 5 200 établissements) et des fonds (près de 6000) L’accent est mis sur toutes les possibilités de recherche et d’exploitation des résultats.

Inscriptions par courriel en indiquant vos NOM, Prénom - Établissement, auprès de :

manuscritsccfr@bnf.fr

département de la Coopération - service du CCFr

Bibliothèque nationale de France

Information pratique :

Les codes de connexion Zoom seront transmis par mail aux inscrits une semaine avant le webinaire.

Question/réponse sur le CCFr

Comment rechercher et trouver des documents numérisés sur les différentes bases du CCFr ?

Réponse :

- Sur le formulaire de recherche avancée dans les bases « Manuscrits et Archives » :

Sélectionnez vos catalogues, saisissez vos critères de recherche (ville, région ou autre) et cocher la mention : « Limiter la recherche aux manuscrits numérisés ».

Vous obtiendrez une liste de documents avec un lien vers la version numérique du document. L’inventaire le décrit ensuite précisément, le cas échéant, avec le lien vers sa numérisation.

- Sur le formulaire de recherche avancée « Imprimé Multimédia » :

Sélectionnez vos catalogues (dont la Base patrimoine), saisissez vos critères de recherche (type de document, langues et autres) et cocher la mention :« Limiter la recherche aux manuscrits numérisés ».

Vous obtiendrez une liste illustrée ou non avec un lien vers la version numérique du document. La notice bibliographique le décrit ensuite précisément, le cas échéant, avec le lien vers sa numérisation.

Attention, pas de résultat, pour ce qui concerne des documents numérisés via le CCFr avec les bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris et le réseau Rachel.

- Sur le formulaire de recherche avancée « Fonds » :

Saisir dans le critère « Traitement du fonds » la première occurrence « numérisé » puis autres critères de recherche de votre choix.

Vous obtiendrez une liste de notices descriptives de fonds ou de sous-fonds concernés.

Exemple avec le fonds Auguste Carlone de la BMC de Nice

Voyage aux bains de Saint-Didier, 1838 - Suivi de : Voyage autour du Mont-Blanc (Dessins à la plume ; paysages, figures, caricatures), d’Auguste Carlone [Ms 234]

Pour être au plus près des besoins de ses utilisateurs, le CCFr déploie et diversifie son offre de formation et de présentation de ses outils spécifiques. Ainsi, des vidéos d’information générale et des vidéos de formation ont été réalisées.